时间:2019-12-20 点击:826次

“高原的阳光是多么明亮,春风吹来暖洋洋,我站在河边放声歌唱,歌唱尼洋河的美丽好风光……”这个周末,萧山剧院接连传出悠扬的歌声。

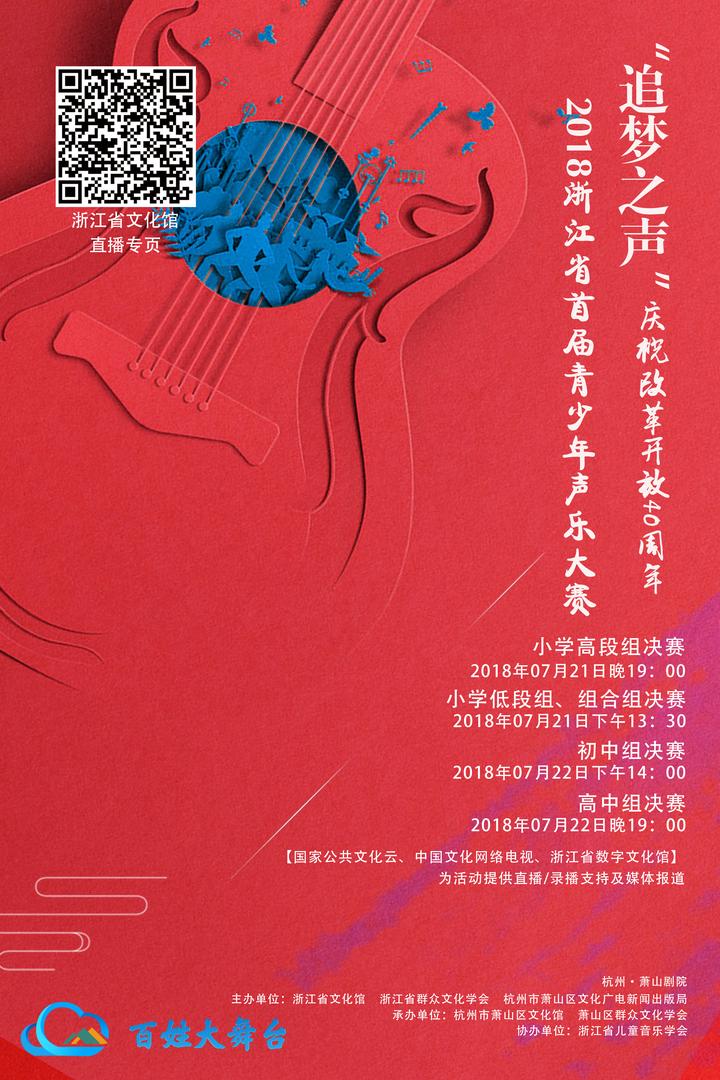

7月21日-22日,“追梦之声”——2018年浙江省首届青少年声乐大赛在此举办,从全省各地68个文化馆选出的近200名选手强强对决。两天四个专场赛事,浙少年的歌唱水平和音乐素养令不少人为之赞叹。

这是浙江省青少年艺术最高级别的赛事之一,由省文化馆、省群众文化学会、杭州萧山区文广新局主办,萧山区文化馆和萧山区群文学会承办,省儿童音乐学会协办。大赛旨在搭建青少年文化交流平台,提高全省青少年文化艺术水平,助推全民艺术普及和“文化浙江”建设。

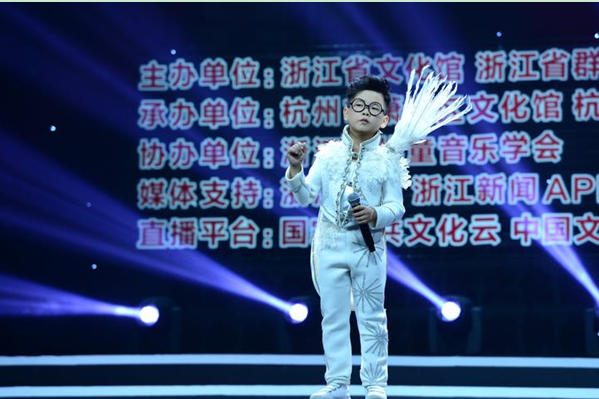

歌声飞扬,青春绽放。听,来自萧山区8岁的汪铖用一首《我是一只小小鸟》,唱出了朝气蓬勃、积极向上。看,来自温州市的9位青少年组合身着民族服装,搭配古筝演出,合唱《渔歌子》,展现了浙江省青少年的正能量。

这是一场集公益性、服务性、学习性于一体的赛事。省文化馆工作人员告诉记者:“如今商业化赛事层出不穷,其中有些比赛,花钱越多名次越高,不利于青少年形成正确的价值观。” 而本次比赛从初赛直至结束,都完全免费,只凭实力分高下。

缪哲媛今年15岁,刚初二毕业,她爱唱歌、爱音乐,对于未来早已有了自己的打算。“我想要走音乐这条路,希望高中就能去专业的音乐学院学习。”经过打听,记者发现在场的初中、高中组选手中,与她有相同想法的人很多。英语配音app

为了更有针对性的满足选手需求,此次初中组和高中组的比赛,特别邀请了浙江音乐学院、上海音乐学院、浙音附中等高校老师担当评委。省文化馆工作人员表示:“这是为了选拔更多优秀的声乐苗子,对于未来想要继续走音乐道路的选手而言,高校老师能提供更专业的建议。”

现场,浙音附中的的杨孜孜院长就指出:“青少年在选择作品时,要注意个人的风格特色,符合自己的嗓音特点,这样才能更准确去理解作品,表现其中蕴含的意义和情感。”

“哆咪发嗦,嗦哆咪……”台上,只见一位参赛者边用右手打节拍,边看着谱子现场视唱。这是此次比赛特意设立的视唱环节,能够更全面考察选手的整体音乐素质。这一环节共计三分,由专业的视唱评委进行考核。

尽管有些选手在演唱时表现优异,但却在该环节暴露了自己的短板。他们看着谱子,不停重复前几个音节,磕磕绊绊,无法连贯完整唱出来。

浙江音乐学院副教授金奇作为本次比赛的视唱评委之一,高度肯定了该环节。他表示:“音准、节奏和完整性是对一名优秀歌者的基本要求,声乐比赛不能只会唱歌,更要重视乐理学习,整体的音乐水准才能提高。” 浙江传媒学院音乐学院副院长吴艳彧,则把视唱比做“地基”,只有它牢固了,音乐的学习才能得以继续。

“我刚才有个音唱错了”“视唱时候的八三拍没唱好”“副歌的时候抢拍了”……一下台,不少选手就开始分析起自己在台上的表现。他们大多数人有着丰富的参赛经验,原浙江音乐家协会主席、女高音歌唱家谭丽娟称他们是“小龄化的老演员”。“在曲目选择、声音处理等方面都很完美,”谭丽娟称赞道:“这是近期我看到的水准较高的一场音乐比赛。”

上海音乐学院声乐歌剧系副教授赵勇发现,选手在台上唱歌时的情感、声音、眼神都把握的很精准,有些甚至比成年人的完成度更高。作为唱歌考级的评委之一,赵勇经常全国各地跑,他指出:“整体而言,浙江省青少年的歌唱水平令人赞叹。”

最终,大赛选出了小学低段组、小学高段组、初中组、高中组一等奖各4名,二等奖8名,英语配音app组合组一等奖2名,二等奖4名,其余均为三等奖。

“改革开放40年来,社会对艺术教育的需求日益增强,浙江取得的成绩令人欣喜”,省文化馆副馆长王布伟表示:“当追梦之声响起,希望这能引领广大青少年唱响主旋律、放歌新时代,为全民艺术普及和’文化浙江’建设的乐章再添动听的音符。”

音乐理论基础教程视频课程

第二版曲式分析基础教程视频课程

太平鼓,是满、蒙古、汉等族棰击膜鸣乐器。因单面蒙皮又称单皮鼓。流行于辽宁、吉林、黑龙江...