时间:2019-10-30 点击:744次

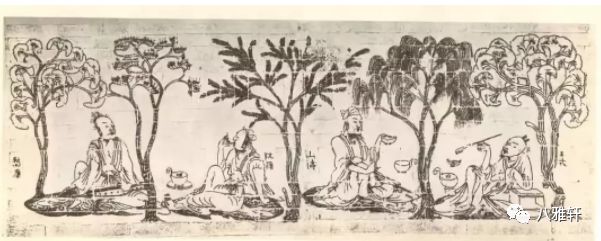

酒可助兴,亦可排忧,还能壮胆,又能缓解疲劳、祛湿驱寒,且味道醇美、回味无穷。汉代人称酒为“天之美禄”,哪里学配音意为上天赐给人类的礼物。因其独特魅力,酒自诞生至今,一直在人类生活中占据着重要位置。魏晋南北朝时期,政治纷争不已,社会动荡不安,人们朝不保夕。许多人深感生命短暂、世事无常,或饮酒消愁,或以酒放纵,或借酒避世。“何以解忧,唯有杜康”成为这一时期许多文人名士的共识。魏晋之际的“竹林七贤”正是此中典型。

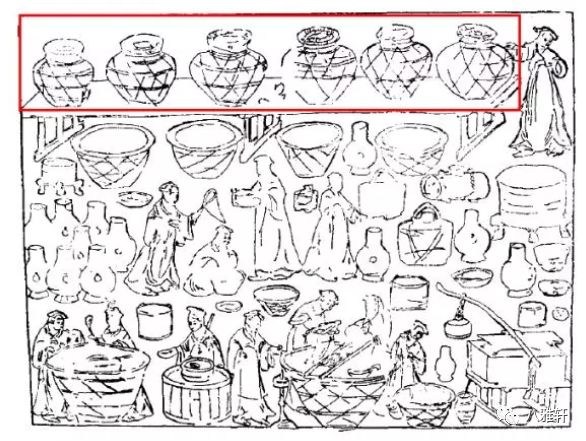

盛酒器:日常盛装酒的容器,是贮酒酒瓮至饮酒酒席之间过渡的酒器。六朝时期常见的盛酒器有樽、扁壶、盘口壶、罐等。樽和扁壶在战国时已经出现,当时主要为漆器;六朝时期出现了青瓷樽和青瓷扁壶。樽是饮酒时不可缺少的盛酒器。《宋书·礼志一》:“元旦元会,设白虎樽于殿庭。樽上盖施白虎,若有能献直言者,则发此樽饮酒。”可见樽是正式场合的盛酒容器。陶渊明《归去来兮辞》在描述理想中的田园生活时,特别强调:“携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。”可知樽也是日常家庭盛酒器。盘口壶、罐则为六朝时期非常流行的青瓷容器,既能装水,亦可盛酒。(图三)

分酒器:酒席上分装酒水的器具。饮酒时,先将酒壶(瓶/罐/樽)等容器内的酒倒进分酒器内,通过分酒器倒(舀)进酒杯。目前考古出土资料所见的“分酒器”主要有带柄盆形器与附鋬带流罐两种。

上述“竹林七贤与荣启期”壁画图案中,阮籍、山涛、王戎身前均放置带柄盆形器盛酒,发掘者将其称为“瓢尊”。类似实物在东晋南朝墓葬经常出现,考古人员将这种带柄的盆形器称为“魁”。从器形特征看,“瓢尊”与“魁”应指同一类器型。出土的实物“魁”与“勺”通常以器物组合的形式在墓葬内出现。饮酒时,用“勺”将分酒器“魁”里的酒舀入耳杯,以便饮用。考古发现的六朝时期作为实用器的魁、勺多为青瓷质地,如东晋温峤墓内出土青瓷魁,江宁博物馆藏东晋墓出土的青瓷魁、勺等。此外,东晋南朝墓葬当中发现大量专供随葬用的陶质魁、勺,也是当时饮酒习俗的直观反映。壁画中阮籍、王戎身前的魁里还浮着一只小鸭子,类似“浮标”,提示剩余酒量的多寡。(图四)

以上所述饮酒方法,均为社会常态。任何时代都不乏不拘一格、率意而为者。今有“对瓶吹”“拎壶冲”,古有端盆畅饮。《晋书》卷四十九《阮咸传》记载阮咸与阮氏兄弟饮酒的场景,“诸阮皆饮酒,咸至,宗人间共集,不复用杯觞斟酌,以大盆盛酒,圆坐相向,大酌更饮”。众人径直以大盆盛酒,省去了分酒器、舀酒勺和酒杯,饥渴狂放之形跃然纸上。

两晋之际的毕卓曾畅想过这样一个场景:坐在一条装满酒的船上,船两头摆些下酒菜,右手酒杯,左手螃蟹,随波逐流……(《晋书·毕卓传》:“卓尝谓人曰:‘得酒满数百斛船,四时甘味置两头,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,哪里学配音便足了一生矣。”)这恐怕也是很多好酒人士理想的生活状态吧。